لطالما عانى العالم العربي من طيفٍ واسعٍ من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنزاعات العنيفة. وثمة ثلاث إحصائيات تُظهر دون أدنى مجال للشك مدى حدة هذه التحديات. أولاً، ثلثا سكان المنطقة هم إما فقراء أو معرضون للفقر. وثانياً، ما يزال معدل البطالة بين صفوف شباب المنطقة عند 30 في المائة تقريباً منذ عقدين من الزمن، دون إحراز أي تقدم، ليظل الأعلى في العالم. وثالثاً، تُصدّر المنطقة 32 في المائة من لاجئي العالم وتضم 38 في المائة من نازحيه، في حين لا يشكّل سكان المنطقة أكثر من 5 في المائة من سكان العالم، الأمر الذي يقود إلى عواقب وخيمة على مستقبلهم ومستقبل المنطقة. فكيف بمقدورنا تغيير هذا الواقع؟

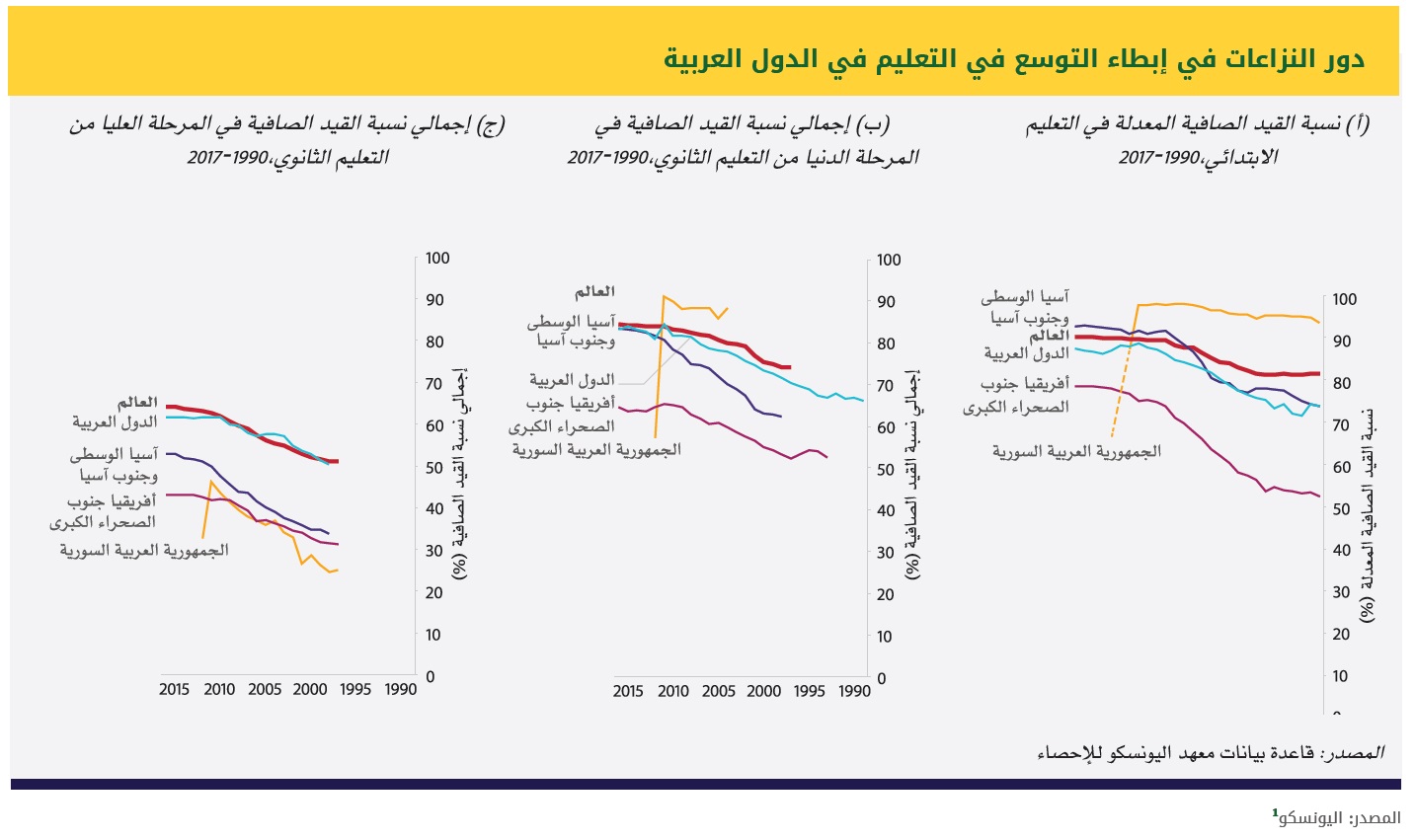

مهما حاولنا، لن نستطيع أن نشدد بشكلٍ كافٍ على مدى الحاجة الملحة إلى معالجة الآثار القصيرة المدى والبعيدة المدى لأزمات المنطقة الإنسانية. فلا سبيل للمنطقة العربية إلا بالبدء بالاستثمار بفاعلية أكبر في التنمية البشرية. والواقع هو أن الحكومات ليس بوسعها أن تنجز المهمة المطلوبة بمفردها، حيث أن حجم ما نحتاجه من موارد هائل، وذلك لمجرد استعادة الخسائر التي أصابت التنمية. وإذا ما أخذنا مهمة استعادة الخسائر في مجال التعليم وحده، سنجد أنه جهدٌ جبّار يحتاج إلى موارد ضخمة.

لا شك أن الحكومات هي المنوطة بتحمّل الحصة الكبرى من الاستثمار، وهو الحال الذي يجب أن يستمر. كما توجد حاجة إلى مساعدات دولية للتخفيف من أثر النزاع على الدول الأفقر حالاً. وفي الوقت ذاته، وفي منطقةٍ كانت على مدار التاريخ تنعم بثقافة العطاء والعمل الخيري، فإن الاستثمار الخيري يجب أن يشكل رافداً للموارد الحكومية بهدف معالجة أكبر التحديات التنموية التي تواجهها المنطقة.

الأثر المحدود للعطاء والعمل الخيري في العالم العربي اليوم

رغم أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل الخيري مازالوا يتبرعون لصالح القضايا الخيرية التقليدية عبر المؤسسات الدينية أو المؤسسات شبه الحكومية أو المقرّبة من الحكومة، إلا أن عدداً أصغر من أصحاب العمل الخيري من شديدي الثراء يبحثون عن آليات جديدة لتقديم إسهاماتهم. ويعد إشراكهم أمراً جوهرياً لإفساح المجال أمام استثماراتٍ استراتيجيةٍ خيريةٍ كبيرةٍ محتملة، وتوجيهها نحو تلبية الأهداف التنموية المزمنة. أما الفشل في تحقيق هذه الخطوة، فهو سيعطي المصداقية للمقولة التي لا تخلو من المنطق، والتي تشير إلى أن منظومة العمل الخيري العربية غير مكتملة التطور، وأنها تحدّ من الاضطلاع بأي عملٍ يؤدي إلى أثرٍ ملموس.

تتمثل تَبِعات نظرة عدم الرضى التي يحملها أصحاب العمل الخيري العرب من شديدي الثراء نحو المنظومة الخيرية الحالية، في الحدّ من إسهاماتهم وتحويل عطاءاتهم السخية إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة فرص ثمينة للتنمية. وقد تتفاوت أسباب قراراتهم بتفادي المنطقة في عطاءاتهم، فهم غالباً ما ينجذبون إلى علاقاتٍ تربطهم بمؤسسات مشهورة أو يأملون بتحقيق أثرٍ أكبر، أو الحصول على تقديرٍ أكبر، أو حتى ينجذبون إلى الإجراءات الأسهل. ويتجلّى ذلك بعدد المتبرعين الذين قدّموا تبرعاتٍ كبيرةٍ إلى بعضٍ من أفضل الجامعات في العالم، حيث أًطلِقت أسماء مانحين عرب على مبانٍ مشهورة، إلا أن هكذا مِنح قليلة نسبياً ضمن المنطقة نفسها.

ويعتمد العديد من الخيّرين العرب شديدي الثراء، والذين قدّموا إسهاماتهم ضمن المنطقة، على ثلاث مقاربات تحديداً، إلا أنها لا تعطي آثار ملموسة حقاً: 1) اقتصار الإسهامات على حملات للتبرعات ذات حجم صغير ولمرة واحدة؛ أو 2) الإسهام في دعم أصول ملموسة فقط مثل المباني الجامعية أو تقديم المساعدات الإنسانية المادية؛ أو 3) تقديم إسهامات ذات أثر على المستوى الفردي مثل المنح الدراسية أو لأغراض المساعدة الطبية.

غالباً ما يشجّع القادة الحكوميون هذه المقاربات الثلاث الشائعة ويعترفون بها، لكن العالم العربي بحاجة إلى تحقيق أثرٍ خيري أكبر بكثير من أجل التغلب على التحديات التنموية.

في الوقت الحاضر، توجد قلة فقط من أصحاب العمل الخيري العرب من شديدي الثراء ممن حاولوا تقديم الإسهامات لمعالجة التحديات واسعة النطاق. ولكن إذا ما مُنح هؤلاء الفرصة، حالهم كحال نظرائهم العالميين، فسيرغبون في استعمال إسهاماتهم وعطاءاتهم الخيرية للمساعدة في حل أكبر مشاكل المنطقة والعالم، وأشدها إلحاحاً. من الأمثلة الناجحة على ذلك، المحسن السعودي محمد عبد اللطيف جميل. فصندوقه الوقفي الذي يحمل اسم مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ومقره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أدى دوراً أساسياً في إحداث ثورة في جهود التقييم من خلال تطبيق الاقتصاد السلوكي في مجال التنمية العالمية. ولكن إذا ما أريد لهذه التجربة أن تتكرر على نطاق أوسع، فيجب إحداث تغييرات ضرورية لاستقطاب هؤلاء الخيّرين من أصحاب الثروات الكبيرة ودعمهم للتغلب على هذه التحديات.

كيف يمكن للعمل الخيري أن يؤثر على السياسات المرتكزة على البيانات: حالة مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر

في عام 2005، غُيّر اسم "مختبر التطبيقات العملية لمكافحة الفقر" في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليصبح "مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر" بعد أن قدّم خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عبد اللطيف جميل منحة كبيرة إلى هذا الصندوق الوقفي. ويُعتبر المختبر مركزاً عالمياً للأبحاث يعمل على الحدّ من الفقر من خلال ضمان أن تستند القرارات المتصلة بتوسيع البرامج التنموية وعمليات رسم السياسات إلى بيانات مؤكدة. ويتمثل هدف المختبر في إجراء تجارب تقييم عشوائية لتحديد مدى فاعلية برامج التخفيف من الفقر.

وقد قاد الباحثون المنتسبون للمختبر أكثر من 800 تقييم عشوائي في أكثر من 80 بلداً يشمل مجموعة متنوعة من المواضيع، من توفير المياه النظيفة، إلى التمويل الصغير، إلى منع وقوع الجرائم. وتساعد مجموعة الباحثين في المختبر على خلق البنية التحتية الضرورية لدعم الباحثين المنتسبين للمختبر في أنحاء العالم.

أما اليوم، فقد توسّعت شبكة الباحثين المنتسبين للمختبر لتشمل 194 أستاذاً جامعياً يستعملون التقييمات العشوائية للبحث في أسئلة أساسية تتعلق بمكافحة الفقر. وتحظى هذه المبادرة الآن بدعم العديد من المانحين إضافة إلى الدعم من "مجتمع جميل"؛ وهو عبارة عن مؤسسة للمشاريع الاجتماعية، بما في ذلك مؤسسات مثل مؤسسة سويرس المصرية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة جوجل دوت أورغ، إضافة إلى حكومات مثل حكومتي أستراليا والمملكة المتحدة.

وقد ساعدت هذه الاستثمارات مختبر جميل لمكافحة الفقر في الوصول إلى أكثر من 400 مليون نسمة في أنحاء العالم عبر إجراء الأبحاث ومشاركة نتائجها؛ والتأثير في سياسة الحكومات الشريكة ومقاربات المؤسسات غير الحكومية؛ وتوعية صناع السياسات وتدريبهم.

وفي العالم العربي، يمتد عمل مبادرة المختبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات تركّز على القضايا التي تعتبر ذات أولوية عليا بالنسبة لصناع السياسات في المنطقة، بما في ذلك التوظيف، وإمكانية الحصول على التمويل، واللاجئون ومجتمعاتهم المضيفة، والحماية الاجتماعية. ويقيم المختبر شراكات مع باحثين من الجامعات الإقليمية ويتعاون مع المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والحكومات للمساعدة في بناء ثقافة عمليات اتخاذ القرارات المسندة بالبراهين في المنطقة. كما تنفّذ أنشطة لبناء قدرات صناع السياسات، والباحثين، والأكاديميين الساعين إلى التعلّم وتطبيق طرق صارمة لتقييم الأثر.

ثلاثة توجهات جديدة للعطاء والعمل الخيري التعاوني في العالم العربي

- تشجيع التمويل الجماعي

على المستوى العالمي، مازال أصحاب الأعمال الخيرية شديدي الثراء يجربون منهجيات مختلفة للتعامل مع التحديات الأكثر إلحاحاً في كل قطاع. وقد سمح التمويل الجماعي للعديد من أصحاب الأعمال الخيرية بالاستفادة من أموال حصلوا عليها من مانحين آخرين (من القطاعين العام والخاص)، والتقليل من الخطر، والانتماء إلى مجتمع يعتمد على التعلم الدائم.

حتى القادة في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تقدم سنوياً تبرعات أكثر من أي مؤسسة أخرى في العالم، يدركون أن المؤسسة بحاجة إلى التعاون مع المانحين الآخرين من أجل تحقيق أهدافها. وهم يحفزون أصحاب الأرصدة الضخمة بطريقة ذكية على التبرع عبر حملة "تعَهُّد العطاء"؛ وهي حملة عالمية تهدف إلى تشجيع الأفراد من أصحاب الثروات الطائلة على التبرع بمعظم ثروتهم لدعم القضايا الخيرية.[2] كما دعمت المؤسسة إنشاء عدة مبادرات للتمويل الجماعي مثل صندوق "إيند فاند"، وصندوق "كو إمباكت". وقد سارت مؤسسات أخرى وأصحاب أعمال خيرية على خطاهم، ما يشير إلى أننا سنرى أعداداً متزايدة من الخيّرين الذين سيختارون طريق التمويل الجماعي. ومن المقدر أن تصبح أموال التمويل الجماعي محفزاً لتقديم تبرعات سنوية تفوق قيمتها 5 مليارات دولار.[3] فقد نما مثلاً حجم أحد صناديق التمويل الجماعي وهو صندوق "بلو ميريديان" الذي أنشأته مؤسسة إيدنا ماكونيل كلارك في 2016 بمبلغ 750 مليون دولار ليبلغ 1.7 مليار دولار في 2019 بمساهمة مجموعة من المانحين.[4]

رغم أن العالم العربي عرف نماذج التمويل الجماعي مثل "تعاون" وهي مؤسسة خيرية فلسطينية، أو جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، إلا أنه مازال بعيداً عن أي ممارسة شائعة خارج نطاق الصناديق الحكومية أو الدينية. لكن هذا الوضع ربما بدأ يتغيّر الآن مع وجود زخمٍ يفسح المجال أمام أمثلةٍ واعدةٍ تتصدر المشهد الإقليمي.

يعتبر "صندوق الشفاء" نوعاً من التمويل الجماعي الذي يركّز على تحسين صحة الأطفال والعائلات ذات الوضع الضعيف في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويوفّر الصندوق منحاً ضخمة لمعالجة المسائل الصحية ذات الأثر الكبير التي لا تحظى بالتمويل الكافي في المنطقة، مثل شلل الأطفال وأمراض المناطق المدارية المهملة. ومازال حجم صندوق الشفاء متواضعاً نسبياً بالمقارنة مع ما تدعو إليه الحاجة، ولكنه تمكّن خلال بضع سنوات فقط من إثبات أن النموذج مجدٍ ويمتلك إمكانية النمو مستقبلاً.

التصدي للتحديات الصحية المزمنة عبر التمويل الجماعي – حالة صندوق الشفاء

أنشأ خالد وألفت الجفالي صندوق الشفاء في عام 2013 بهدف إيجاد مجموعة من المانحين المتعاونين الملتزمين بتحسين صحة أطفال العائلات ذات الوضع الضعيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يركّز صندوق الشفاء على المساهمة في تقليص الفجوة الكبيرة في التمويل المخصص للأمراض المدارية المهملة. وتنص الفكرة الأساسية للصندوق على أنه عندما يعمل المانحون معاً فإنهم يحققون أثراً أكبراً. وبغية تسهيل عملية التعاون، فقد وضع الصندوق معايير لعملية الفحص وانتقاء المنح مع مجموعة صغيرة من المانحين والعمل عن كثب مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، من أجل التعلم من خبرتها الشاملة.

ومنذ عام 2013، دعم صندوق الشفاء 11 مشروعاً بمنحٍ إجمالية تزيد قيمتها على 11 مليون دولار الأمر الذي أثر على حياة أكثر من 16 مليون إنسان. خلال تلك الفترة، استقطب الصندوق التمويل من 20 جهة مانحة أسهمت كل واحدة منها بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار.

قدّم صندوق الشفاء منحاً إلى مؤسسات ذات حضور راسخ في المنطقة. وقد شملت قائمة الحاصلين على المنح كلاً من صندوق إنهاء الأمراض المهملة "إيند فاند"، وصندوق "نوثينغ بات نيتس"، والهيئة الطبية الدولية.

كما أنه يموّل المؤسسات التي توفر خدمات الرعاية الصحية والإمدادات الأساسية إلى النساء والأطفال الذين هم في حالة ضعف أعقاب الكوارث الطبيعية أو النزاعات.

ويمثل نجاح صندوق الشفاء والإسهامات التي قدّمتها مؤخراً مجموعة من أصحاب الأعمال الخيرية العرب من كبار الأثرياء إلى صناديق التمويل الجماعي العالمية فرصة للاستفادة من تنامي الاهتمام بهذا النموذج في المنطقة وتقدير أهميته.

وإضافة إلى أن نموذج التمويل الجماعي ناجح في جمع الأموال، يُعتبرُ أيضاً أداةً فاعلةً في الاستفادة من الموارد التي يؤمّنها المانحون – التي تشمل كل شيء من الحضور الجغرافي إلى الخبرة والبنية التحتية. كما أنه يختبر الحلول المحتملة على نطاق أوسع من خلال تبنّي المقاربات الشائعة بين صفوف مجموعة أوسع من المانحين.

وفي العالم العربي، توجد ثلاثة أنماط على الأقل من الاستجابات التنموية التي تتوافق تماماً مع التمويل الجماعي وهي: مرحلة ما بعد المساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين، وتطوير مهارات الشباب وتوظيفهم، والحماية البيئية والتطوير المستدام للموارد.

ومن الممكن أن تستفيد العديد من القضايا كذلك من التمويل الجماعي. بَيْدَ أن هذه القضايا الثلاث تتشارك بعاملَيْن يجعلانها ناضجة تماماً لجمع الجهود والموارد: أولاً، هي قضايا شديدة التعقيد ليس بوسع أي بلدٍ وحيدٍ أن يعالجها بمفرده، ولذلك يعتبر التعاضد في الموارد والجهود أمراً أساسياً لتطوير الحلول القابلة للنشر على نطاق واسع؛ وثانياً، إذا لم تعالج التبِعات السلبية لهذه القضايا فإن آثارها لن تبقى محصورةً ضمن نطاق حدودها. وعلى المنوال ذاته، فإن المنفعة المتحققة من العثور على حلول لهذه القضايا الثلاث، ستسهم في توفير عوائد عالية لكل بلد من بلدان المنطقة على شكل استقرار أكبر، وستوفّر المزيد من أصحاب المواهب بما يدعم النمو الاقتصادي والوقاية من الكوارث البيئية وحالات التدهور البيئي المستقبلي المحتملة.

2– تحفيز الابتكار

تحتاج الحكومات إضافةً إلى تشجيع التمويل الجماعي، إلى أن تدرك الدور الهام والمختلف الذي يمكن للعمل الخيري أن يؤديه من ناحية الاستثمار في الحلول الجديدة والمبتكرة استجابةً للتحديات الكبيرة. ورغم أن الحكومات لا تستطيع المجازفة بالأموال العامة، إلا أن الشراكات الخيرية الخاصة تعتبر في وضعٍ مثالي يسمح لها بالاستثمار في الأفكار الجديدة، واختبار المقاربات البديلة، وإطلاق تجارب لاختبار النماذج غير المجربة.

وقد تزايدت مطالبات أصحاب الأعمال الخيرية العرب لوجود تتبّع أفضل ونتائج قابلة للقياس حول التبرعات التي يقدمونها. ولكن مع ذلك، وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، إلا أن الجزء الأعظم من هذا التمويل مازال وإلى حد كبير يستثمر في مقاربات تقليدية تؤدي إلى ترسيخ الحلول العلاجية السريعة والقصيرة الأجل، عوضاً عن الاستثمار في مقاربات مبتكرة يمكن أن توفّر سبلاً مختلفة بالكامل للتفكير في التحديات أو معالجة القضايا وأسبابها الجذرية.

ستحقق الحكومات العربية نتائج أفضل إذا ما قدمت الحوافز التي تزيد من حجم الإسهامات الخيرية المخصصة للعثور على حلولٍ بديلة لبعض من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة، عوضاً عن الاكتفاء بسد الثغرات. وهذه ليست دعوة جماعية لأصحاب الأعمال الخيرية لكي يفعلوا ما يشاؤون، لاسيما في حال أثرت ابتكاراتهم على المجموعات السكانية ذات الوضع الهش أو الصالح العام. فلا يجب السماح للابتكارات الخيرية أن تفضي إلى أي ضرر، وإنما يجب أن تختبر الافتراضات وتحطم الحواجز. ويجب أن ينصبّ تركيزها على الاستثمار في المقاربات التي قد تكون معرضة لخطر الفشل أكثر، ولكنها يمكن أن تقود إلى إحداث تغيير حقيقي.

وعلى الرغم من وجود العديد من الاستثمارات الخيرية الفاشلة أو الخاطئة، إلا أننا في زمنٍ يسمح باستكشاف الإمكانيات الجديدة التي ينطوي عليها العمل الخيري. فبوسع أصحاب الأعمال الخيرية الاستثمار في مراحل مختلفة من الابتكار، انطلاقاً من البحث عن مصادر للأفكار الجديدة، إلى دعم الحاصلين على المنح الذين يتبنون مقاربة تنطوي على مجازفة كبيرة، وحتى تمويل عملية توسيع المبادرات التي نجحت على نطاق ضيق.

كيف يمكن للعمل الخيري المبتكر أن يحدث الأثر المطلوب؟

أصبح "الابتكار" من التعابير التي تستعمل بإفراط وقد تعني أشياء مختلفة. ففي سياق العمل الخيري، يمكن للابتكار أن يتراوح ما بين الاستثمار في الأبحاث التي تقود إلى نتائج أفضل، أو في اختراعٍ جديدٍ مثل اللقاح أو مصدرٍ ميسّر للطاقة، أو آلية تمويل جديدة قابلة للنشر على نطاق واسع أو مستدامة لتطبيق التكنولوجيا بهدف تسريع التقدم المحرز في التعليم. وتشمل بعض الأمثلة الناجحة ما يلي:

تقدّم "جائزة إكس" جوائز ضخمة لمعالجة تحديات محددة. وهي تقدم حالياً جائزة بقيمة 10 ملايين دولار إلى الفرق المعنية بتطوير التكنولوجيا التي تمسح التنوع الحيوي وتساعد في حماية الغابات المطيرة في جميع أنحاء العالم.[5]

أما مؤسسة "غيف دايركتلي" الممولة من "أوميديار"– وهي عبارة عن مؤسسة تقدّم مساعدة نقدية مباشرة إلى أفقر سكان العالم، فهي تنفّذ مشروعاً تجريبياً حالياً لدعم تقديم الدخل الأساسي الشامل لأكثر من 26 ألف شخص في كينيا. [6]

كما تطبق مؤسسة "نيو بروفيت" مبدأ الاستثمار المجازف للعمل الخيري في المؤسسات التي لديها أفكار واعدة. فهي تساعد في تنمية رأسمالها، وتقدم لها المشورة الاستراتيجية، وتطور قدراتها.[7]

وخلاصةً، الابتكارات في العمل الخيري مجدية، وتوفر منافع أكبر للمنطقة ويجب أن تحظى بالتحفيز من الحكومات. فالحكومات المهتمة باجتذاب الابتكار في العمل الخيري تحتاج إلى مراجعة أطرها القانونية التي تنظم هذا العمل الخيري لضمان قدرة هذه الكيانات على التسجيل في المنطقة والعمل فيها دون وجود قيود تحد من قدرتها على مزاولة أنشطتها. كما أنها يجب أن تشجع الجهود التي تحث على تجريب مقاربات جديدة، وأن تعترف بها من خلال التفاعل معها، ووضع تصنيفات لها، ومنحها الجوائز.

3- الشراكة الأفضل مع الحكومة

من بين جميع حالات التعاون المحتملة المطلوبة للمزيد من الاستثمارات الخيرية الفاعلة، لا يوجد ما هو أهم من عقد الشراكات مع الحكومات.

علماً أن العلاقة التي تجمع بين الحكومات وأصحاب الأعمال الخيرية لم تتصف بالسلاسة على الدوام. ففي بعض الأحيان قد تنظر المؤسسات الحكومية إلى أصحاب الأعمال الخيرية بوصفهم متَعدّون على واجبها، في حين قد ينظرون هم إلى الحكومة على أنها الجهة التي تفرض عليهم سبل تخصيص أموالهم، لا بل أسوأ من ذلك، قد يرون فيها مصدراً للفجوات التي يسعون إلى ملئها بعطائهم.

ففي السنوات القليلة الماضية في الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، تعرّض العمل الخيري للكثير من التدقيق في أعقاب عدد من الحوادث المرتبطة بابتكارات فاشلة أو مثيرة للاضطراب على نطاق واسع. كما تواردت الكثير من المخاوف حول توزيع هذه الجهات القليل من الإسهامات الخيرية في وقت يحصلون فيه على إعفاءات ضريبية لا تعادلها، واستعمال أصحاب الأعمال الخيرية تلك الطريقة لتلميع صورتهم.

علماً أن هذه المشكلات المذكورة أعلاه لم تتجلَ بالطريقة ذاتها في المنطقة، ويعود السبب في ذلك تحديداً إلى غياب المانحين الذين يقدمون عطاءات كبيرة من ذاك المستوى. فبعض القضايا مثل الإعفاءات الضريبية مقابل التبرعات ليس لها صلة بالمنطقة. ولكن على الرغم من التدقيق والحواجز المفروضة على معالجة القضايا الواسعة النطاق في دولٍ مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، إلا أن الغالبية العظمى من المؤسسات بما في ذلك بعض المؤسسات التي أسسها عرب، تجد أن هذه المنظومات أنسب لتشغيل مؤسساتها وتشكل أساساً جيداً لها. ومن أهم الأسباب لذلك، الأطر القانونية الأوضح، وسهولة التسجيل، والمرونة المحيطة بالنماذج التشغيلية بما في ذلك التمويل الجماعي والابتكار.

إذاً يحتاج العمل الخيري في المنطقة العربية إلى تشريعاتٍ مناسبة، وإلى شفافية ومحاسبة، لكنه يحتاج أيضاً إلى المرونة والتحفيز وإلى وجود علاقة أفضل مع الحكومات. وبالتالي فإن الحوار الأكثر انفتاحاً والاستكشاف المشترك للتحديات سيقطع شوطاً كبيراً في إيجاد مدخلٍ نحو المزيد من التعاون.

توجهات على مستوى السياسات لزيادة أثر العمل الخيري والعطاء في المنطقة العربية

مع تنامي الأثر المحتمل للعمل الخيري على المستوى الأكثر استراتيجية وابتكاراً في العالم العربي، يتضح وجود الكثير من المكاسب التي يمكن أن تُحقَّق من وجود مقاربات أكثر تعاونية، سواء ضمن مجتمع العمل الخيري الخاص، أو مع الحكومة. ويمكن للحكومات أن تؤدي دوراً هاماً عبر السياسات الأكثر دعماً، والمزيد من الحوار المفتوح، والحوافز، والمبادئ الإرشادية.

أولاً – إيجاد البيئة المُمَكّنة

تحتاج الحكومات إلى إيجاد بيئة توفّر التمكين للعمل الخيري الإقليمي كي يزدهر. ومن المهم أيضاً أن تزيل هذه الحكومات العوائق لتزيد من حجم التعاون بين المانحين.

واليوم، لا تمتلك معظم الدول العربية سياساتٍ تسمح بإيجاد تمويلٍ جماعي يديره المانحون أنفسهم، الأمر الذي يقود المانحين العرب إلى إنشاء آليات للتمويل الجماعي في الخارج أو المشاركة في صناديق خارجية للتمويل الجماعي فقط.

فيجب على الحكومات العربية التي حدّثت قوانينها الحاكمة للتبرعات ومكّنت المؤسسات الخاصة من التسجيل الآن، أن تتخذ الخطوة التالية لرسم سياسةٍ وآليةٍ واضحتين تحكمان التمويل الجماعي مع وجود شروط قوية للمساءلة والشفافية فيما يخص تلقي الأموال وتوزيعها.

كما يجب على الحكومات دراسة أمثلة عن الصناديق العالمية التي نجحت في استقطاب التمويلين الخاص والعام وتوجيههما نحو معالجة التحديات التنموية الضاغطة، بهدف التعاون في نهاية المطاف مع صناديق التمويل الجماعي الخيرية ذات الأثر الكبير ضمن المنطقة.

ثانياً – الحوار المفتوح مع أصحاب الأعمال الخيرية

يجب على الحكومات الاستثمار في تحسين الحوار والتنسيق مع أصحاب الأعمال الخيرية. فقد أنشأت مثلاً بعضٌ من أكبر وكالات المساعدة بل وحتى حكومات محلية على مستوى البلديات مؤسسات للتعامل معهم.

لذا بمقدور الحكومات دراسة فكرة إنشاء مراكز (على مستوى المدينة أو على المستوى الوطني) للحوار الخاص بالعمل الخيري، وتقاسم المعلومات والدعم في كل بلد عربي في المنطقة.

وسيقود التواصل المفتوح مع أصحاب الأعمال الخيرية إلى تكوين فهمٍ أفضل لطريقة عمل المؤسسات، وأهدافها، والتحديات والفرص التي تواجهها وكيف يمكن للبيئة التشريعية أن تتجاوب.

لكن لا يجب على المراكز الحكومية الخاصة بالعمل الخيري محاولة وضع تشريعات تنظم الحوار بين أصحاب الأعمال الخيرية، وإنما يجب أن تسهّل إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية لتمكين الاستثمار الخيري من النجاح. وسيشمل ذلك الوصول إلى البيانات، والخبراء الحكوميين، وصنّاع القرارات.

وفي الوقت ذاته، بوسع الحكومات أيضاً التشجيع على تبادل الدروس والعبر المستفادة، والتشارك بالموارد والخبرات التي يوفّرها أصحاب الأعمال الخيرية. ومع مرور الوقت، قد تتطور هذه المراكز إلى مؤسسات مركزية من أجل تنسيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي.

ثالثاً – تعزيز الابتكار في العمل الخيري

يجب على الحكومات تقديم الحوافز للابتكار في العمل الخيري. وهذا يعني تحديداً إنشاء بيئة عامة تساعد العمل الخيري عموماً. فدون وجود بيئة توفّر التمكين المطلوب، لن يتشجع أصحاب الأعمال الخيرية على تجاوز الأطر التقليدية للعطاء.

وبوسع الحكومات أيضاً تشجيع الابتكار في العمل الخيري من خلال مكافأة أصحاب الأعمال الخيرية الذين يستثمرون في العثور على حلول جديدة للتحديات الكبيرة وتقدير جهودهم. وهي قادرة على تنفيذ ذلك بطرق عديدة بما في ذلك توفير بعض التمويل الأساسي المحدود، أو تأمين فضاء يسمح باختيار نموذج جديد بالتعاون الوثيق مع إحدى الجهات الحكومية.

كما يجب على الحكومات أيضاً أن تعمل عن كثب مع القطاع الخيري لتطوير أطر تشريعية جديدة للمقاربات الجديدة في العطاء، من قبيل جمع الأموال وتوزيعها عن طريق الإنترنت – وهو مجال غير متطور بما يكفي في المنطقة.

رابعاً – تطوير الشراكات

يجب عل الحكومات العربية أن تتعاون مع أجل تطوير مبادئ توجيهية طوعية للتعاون بين المؤسسات والحكومات بهدف تحسين نتائج الاستثمار في التحديات الإقليمية الكبيرة. وأحد الأمثلة الناجحة التي يمكن اتباعها هو "المبادئ الإرشادية للتعاون الفاعل مع الجهات الخيرية" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فمن الممكن الاضطلاع بجهد مماثل في المنطقة لتطوير مبادئ إرشادية طوعية عبر الحوار التعاوني والمركّز بين الحكومة، والمؤسسات، والمحسنين الخيّرين، والمؤسسات غير الحكومية، والجامعات في المنطقة. [8]

ويمثل التوجه العالمي نحو تحقيق قدرٍ أكبر من التعاون الخيري والمترافق باهتمامٍ أكبر ضمن المنطقة، فرصة للإسهام في زيادة حجم التمويل المقدم لمواجهة أكبر التحديات في المنطقة وضمان استدامة هذا التمويل، وإيجاد مجتمعات متفاعلة تمارس التعلّم، والرفع من مستوى تأثير العمل.

وأخيراً، لا يمكن إجبار الناس على التعاون بل يمكن التشجيع عليه، وتقديم الحوافز له، ودعمه. ويجب على صنّاع السياسات في عموم المنطقة أن يعملوا جاهدين لتنفيذ هذه الخطوات إذا ما كانوا ينشدون جني ثمار التعاون مع أصحاب العمل الخيري المعطاءين العرب القادرين على تقديم إسهاماتٍ هائلة.

ميساء جلبوط رائدة في مجال التعليم والتنمية والعطاء. وهي حالياً باحثة زائرة ومستشارة أهداف التنمية المستدامة في معهد ماساسوستش للتكنولوجيا وجامعة ASU، وزميلة غير مقيمة في معهد بروكنغز. اقرأ كامل السيرة الذاتية عبر الضغط هنا.

المصادر:

[1] التقرير العالمي لرصد التعليم في الدول العربية 2019 (اليونسكو):http://gem-report-2019.unesco.org/arab-states/

[2] تعهد العطاء: https://givingpledge.org/

[3] المصدر : https://www.bluemeridian.org/our-next-chapter/

[4] المصدر: https://www.emcf.org/news-perspectives/story/announcing-blue-meridian-partners-and-more-1/

[5] المصدر: :https://www.xprize.org/

[6] المصدر: https://www.givedirectly.org/about/

[7] المصدر:https://www.newprofit.org/

[8] طورت "المبادئ اإلرشادية للتعاون الفاعل مع الجهات الخيرية" الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالتعاون مع "المبادرة العالمية لدعم مقدمي المنح"، ومركز المؤسسة األوروبية، ومؤسسة "ستارز"، ومؤسسة روكيفيلر. للمزيد: http://www.oecd.org/site/netfwd/ENG%20-%20Guidelines%20for%20Effective%20Philanthropic%20Engagement%20country%20pilots.pdf

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.